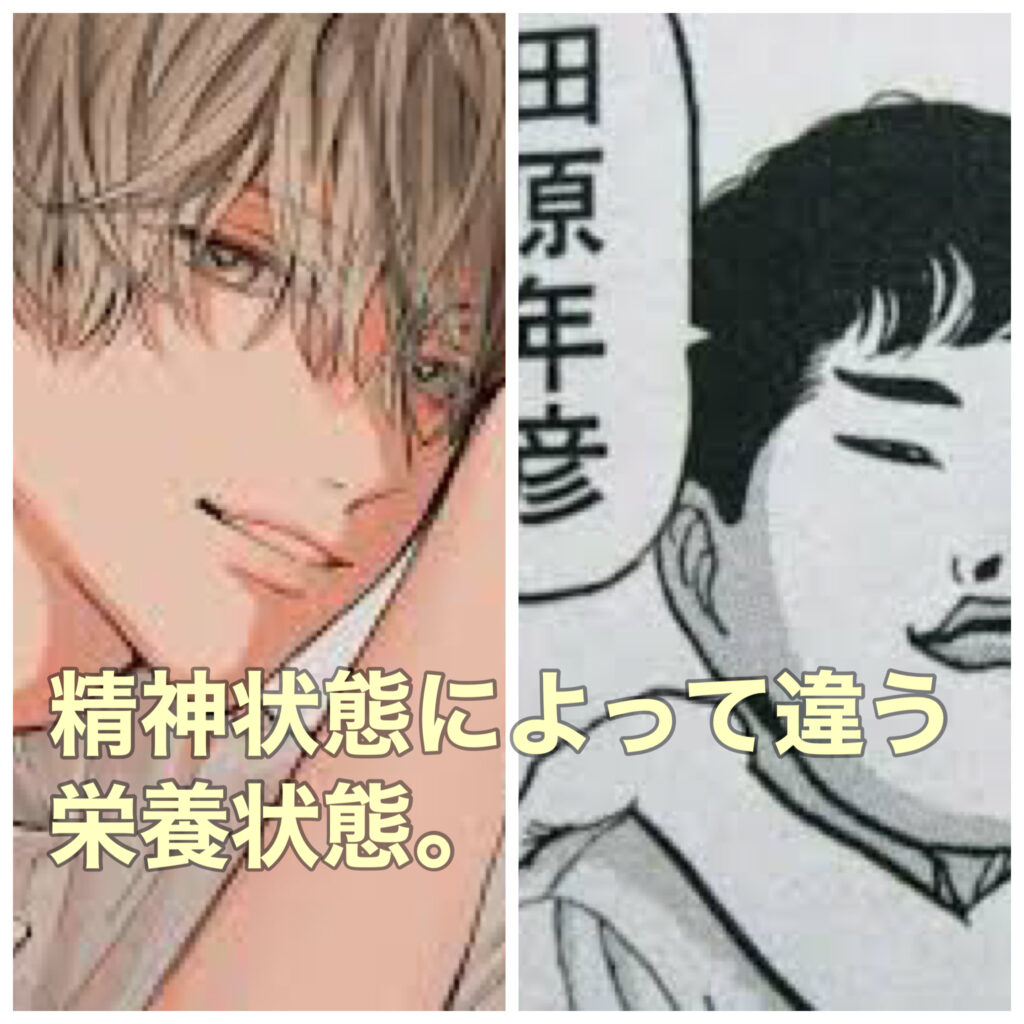

精神状態によって変わる栄養状態

久々に臨床について

色々と臨床と知識が結びついてきたので面白い。

最近

躁鬱やパニック、不安症の患者を見る事が多い。

薬物の服用が長期にわたる患者や、

断薬のため興奮状態である方、終始落ち着かない方など様々です。

僕はこう言った精神状態の患者には

栄養学的なアドバイスをする事もしている。

嬉しい事に結構な割合で改善傾向にある場合が多い。

ただし、ほとんどの場合が家族の協力関係にある場合にであり、個人ではほぼほぼ途中で来られなくなる事が多い。

最近気づいたのだが、家族が協力的で栄養管理をしてくれていらにもかかわらず

皮膚の荒れがあった。

初めは

人によってビタミンの反応確率が違う

確率的親和力かな?と思っていたが、

興奮状態が落ち着くと皮膚の状態が良くなっているのに気づいた。

これについては、

精神状態が興奮している、

鬱になり、緊張状態が続いている

などの患者は

身体のエネルギーの必要量がかなり増えてしまう。

特に脳内のエネルギー消費などは圧倒的に増える。

そのため、エネルギー代謝に必要な

脂質、糖質、タンパク質を代謝してエネルギー変換する必要があるのだ。

脂質や糖質を代謝するためには、ビタミンB群が必要である。

そのためビタミンBの必要量が爆上がりする事になる。

ビタミンBが不足すると、頭皮や耳など顔面の皮膚が荒れる。

興奮、緊張状態の患者は、ちゃんとビタミンを摂取していてもビタミンBが不足してしまい、肌荒れが目立つと言う事になる。

人のその時の精神状態によってはビタミンの必要量が変化する事になると言うわけだ。

うーん🧐深い。

臨床家は、患者の状態が変化する時は注意してみていく必要があると言うこと。

特に、

エネルギー代謝

脳の情報処理の状態など少し頭に入れておくと、患者の臨床像がわかってくることがあるので意識すると良い。

コメント